富山県砺波市の増山城に行ってきました。続10城目。

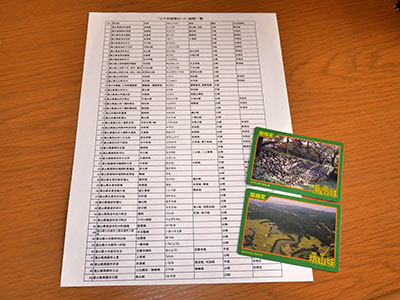

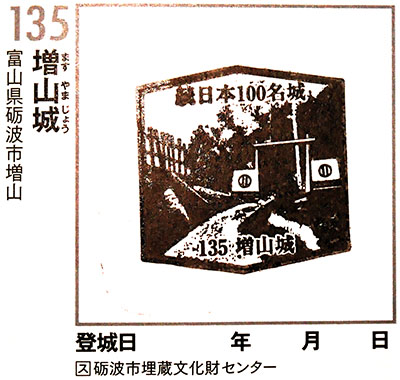

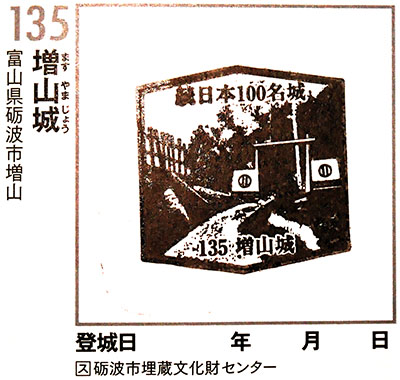

まずは庄東小学校にある砺波市埋蔵文化財センターに行って、スタンプを押しました。

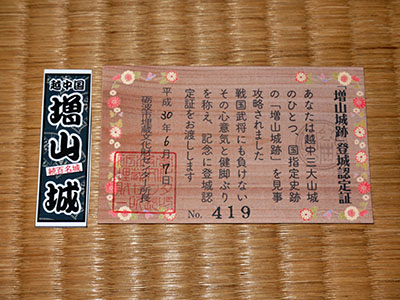

城内の写真を撮ってくれば登城認定証もらえると聞いて、後でまた寄ることにする。

増山陣屋

中には増山城の歴史などのパネルがあり、登城前に予習できる。

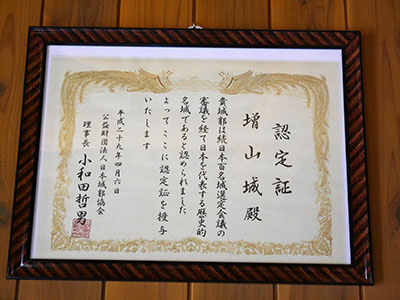

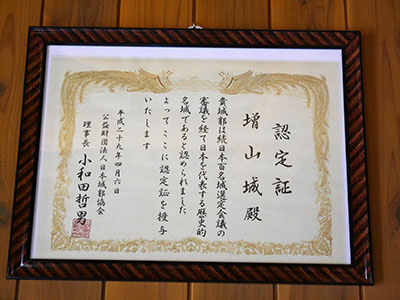

中には続日本100名城の認定証もある。

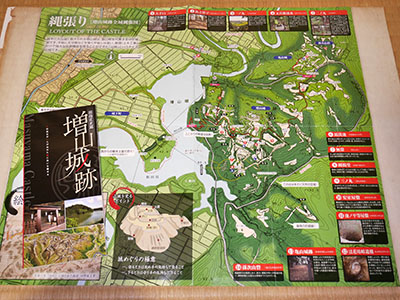

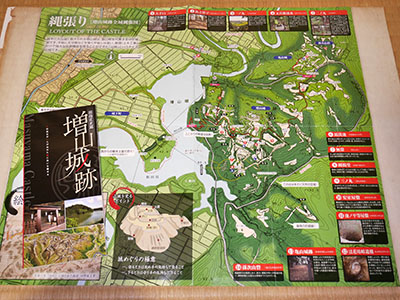

備え付けのパンフレットを持って行くことを勧める。

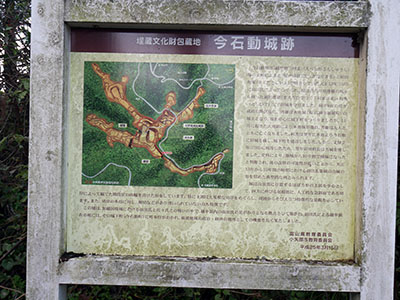

城内は案内が少なく、縦横に曲輪が広がる城内では迷子になる。

増山城の登城口へは和田川ダムの堤頂を通って行く。

登城口には冠木門が復元されている。

5月下旬に草刈が行われたらしく、歩きやすくなっていた。

大手口

大手口を過ぎるとすぐに左右に大きな堀切が見える。

この堀切は大きくわかりやすい。

一の丸。といっても本丸とは違うらしい。入口から近い方から数えるらしく、実質の本丸は二の丸。

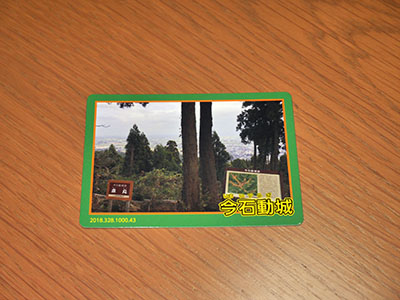

植林に囲まれた城内ではこの一の丸からの眺めが一番良い。眼下に増山城の城下町(向かいの田んぼのあたり)が見える。

一の丸から二の丸に至る途中、通路下に石垣跡が残る。

大きな石が上に見えるが、下の段にも砂に埋もれて石があるようだった。

二の丸入口の虎口。

スタンプはここらしい。柵や門、旗はないが往時のイメージということ。

二の丸

中心付近にある神水鉢

奥のほうの鐘楼堂が一段高く、増山城では最高所といえるだろうか。

鐘楼堂からは通路になっている大きな堀切を隔てて安室屋敷と呼ばれる曲輪。

迂回して馬洗池

三の丸

安室屋敷の切岸と空堀

足軽屋敷

神保夫人入水井戸

中をのぞくと石や板は入っておらず、深さや水の有無はわからなかった。

その向かいに池ノ平等屋敷

法花坊谷(現在は道路)を隔て、支城の亀山城への登城口がある。

増山城のほうに小判清水がある。

亀山城の本丸への登城道

亀山城本丸。下草がなく広さもわかりやすい。

本丸には高坪里神社跡がある。標高は増山城鐘楼堂より少し高いようだ。

帰りに別ルートで又兵衛清水に寄る。

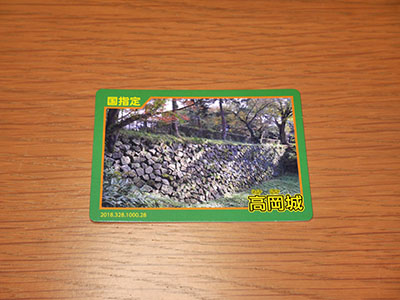

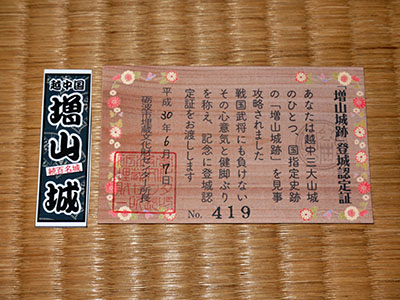

下山後、再度砺波市埋蔵文化財センターに寄って登城認定証をもらい、センター内を見学した。

増山城の千社札シールはここでスタンプを押したときの粗品。