能登町中斉のミズバショウ野生群生地に行ってきました。

神和住の交差点を集落に入ります。

なんでも県内で始めて発見されたミズバショウの野生群生地らしく、今も地元の壮年団によって守られています。

奥の方にも群落があり、葉がとても大きいのが特徴です。

能登町中斉のミズバショウ野生群生地に行ってきました。

神和住の交差点を集落に入ります。

なんでも県内で始めて発見されたミズバショウの野生群生地らしく、今も地元の壮年団によって守られています。

奥の方にも群落があり、葉がとても大きいのが特徴です。

今日は良い天気でした。風もあり雲が少なかったので、ちょっと遠出して夕日を見てきました。

場所は志賀町の大島諸願堂

観光客はほとんどいませんが、夕日とセットに写せる岩礁や石塔があります。

石塔は難破して亡くなった方を供養するためのもので室町時代のものと推定されています。

金沢市街では昨日満開宣言となりました。青空にピンクの桜が映えますね。

この桜も明日いっぱいかな?木曜日には雨予報なので週末までは持ちそうにありません。

来週は能登で順次桜が満開となります。

珠洲の谷崎の桜を見てきました。

東向きの海岸に飛び出すように生え、日が良くあたるので能登で最初に咲くと言われています。

満開です。

逆光になりますが、南には見附島が見えます。桜に寄り添うように椿が咲いています。

原作が金沢三文豪の室生犀星の映画「蜜のあわれ」がいよいよ公開されたので見てきました。

制作委員会に北國新聞社やテレビ金沢が名を連ね、「武士の献立」以来の全国公開となります。

初日の3回目。しかし観客は4人。これは平日金曜日だったからと思いたい。

犀星自身がモデルの老作家と金魚が擬人化した少女・赤子との恋物語。赤子のダンスが楽しく、これ15禁だったかな?と思わせるようなエロティックなシーンも、真木よう子扮する幽霊が登場し空想的になったり、オープニングクレジットの金魚や川沿いの夜桜のシーンは美しく、例えて言えば幻想的、文学的、甘美的な作品となっていました。

子供にはわかりにくいし、大衆的とは言えないので民放で放送しないかもな。

昨日高岡でカタクリの写真をみたときに、それは石川県と聞いたので、しらべてみると金沢市の野田山墓地の奥、平栗という地域だとわかった。今年は雪解けも早く、桜だけではなく、カタクリも早いので、早速行ってきました。

場所は「平栗いこいの森」です。野田山墓地から途中狭くなる道路を進むこと15分、数軒の平栗集落を通っていこいの森に到着しました。

群生地は3カ所あるようでしたが、駐車場から近い群生地へ。3分ほどで到着する。

想像していた以上の群生地でした。一面のカタクリ、カタクリ、カタクリ・・・

夕方近かったですが、まだ明るかったのでカタクリが開いていて良かった。

ギフチョウは残念ながら会えませんでしたが、貴重な体験でした。

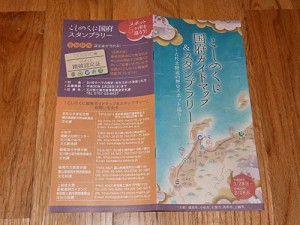

地元新聞で先週報道され、今週から始まった「こしのくに国府スタンプラリー」

なかなか情報が出てこない中、小松市のホームページでようやく報道資料を見つけたので早速行ってきました。

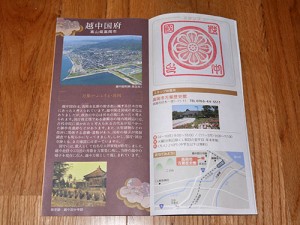

まずは越中国スタンプの設置場所である高岡市万葉歴史館。

始めて入ったので展示をひととおり見学した後、中庭に出ると、梅や

カタクリが見頃でした。

ガイドマップが見当たらなかったので、受付で尋ねると、明日1日から出す予定だったとのこと。

実施期間は始まっているはずと伝えると、出してきてくれました。1番目の押印です。

越中国の国府は現在の浄土真宗勝興寺に比定されています。万葉歌人大伴家持も国守として赴任しました。

国分寺跡や総社だった越中一宮気多神社も付近にあります。

続けて能登国スタンプの設置場所、能登国分寺展示館に行きました。

ところが、年度末で閉館。なんということでしょう。

応募先は七尾市なのでここは最後にします。

折角天気も良いので、隣接する能登国分寺跡を見学します。

南門をくぐると、中門、金堂、講堂、塔の跡が再現されています。

能登国の国府は国分寺跡の北古府付近に比定されていますが、はっきりした場所は判明していません。

さて、次はどこへ行こうかな。

情報が見つかりにくいので掲載しておきます。

<スタンプラリー実施期間>

平成28年3月28日(月曜日)~平成30年2月28日(水曜日)

<スタンプ設置所>

越前国 武生公会堂記念館

加賀国 小松市埋蔵文化財センター

能登国 能登国分寺展示館

越中国 高岡市万葉歴史館

越後国 上越歴史館釜蓋遺跡ガイダンス

<内容>

古代北陸道に位置する越前国、加賀国、能登国、越中国、越後国の国府が置かれた越前市、小松市、七尾市、高岡市、上越市の4県5市5ヶ所の国府の紹介ならびに歴史文化スポットを巡るスタンプラリー。特典として、5ヶ所のスポットをすべて巡り、最終到達点にて所定の申し込み用紙でご応募いただいた方全員に、「こしのくに踏破認定証」を進呈。

今日は日中快晴だったので、きれいな夕日が見れるかなと増穂浦にやってきましたが、夕方前に雲が出てきて残念ながら夕日の前に太陽は雲に隠れてしまいました。

波が高く風も強かったので20分ほどさくら貝探し

今日はさくら貝を数枚に、ピンクのベニガイは見つからず透明な貝を数枚ゲットしました。

野々市フォルテで開催された「椿まつり2016」

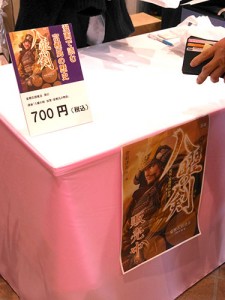

開会式の後、「八曜の剣 加賀・富樫氏の物語」の刊行発表会がありました。

「八曜の剣 加賀・富樫氏の物語」は野々市を拠点にした豪族富樫氏の五代に渡る当主を漫画にした本です。漫画といっても時代考証(東四柳史明氏)もしっかりされているので、歴史ものとしても読み応えあります。

発表会の後、会場で販売されました。早速一冊購入してきました。

作画は月刊北国アクタスで漫画連載している宮前洋介氏。どなたも大変男前に書かれていました。

ちなみに発行日は3月3日となっていますが、これは義経・弁慶一団が富樫家のもとを訪れたのが桃の節供のころということらしいです。本当の発行日は本日3月19日なんですけど。

今後は頌徳会事務局(野々市市文化課窓口)、野々市市ふるさと歴史館などで購入できるそうです。興味ある方はぜひ

倶利伽羅駅で行われたIRいしかわ鉄道開業一周年記念セレモニーに行ってきました。

倶利伽羅地区は人口減少もあって観光に力を入れていて、もっと盛り上げたいという気持ちが他の地区より強いですね。

IRいしかわの一年は想定以上の業績でしたが、倶利伽羅駅の利用者数は平均200人以下と往時に比べるまでもなく、昔は倶利伽羅だけではなく、笠谷も倶利伽羅駅を利用していたということで非常に賑わった時期もあるそうです。また倶利伽羅駅から隣の石動駅までは峠越えの急勾配で蒸気機関車のときは2台で越えていった難所だったとか。

IRいしかわ鉄道としては終着駅でもありますが、七尾方面は津幡駅が分岐駅ですから、その先の津幡は通過駅としても富山方面の利用者がほとんどです。基本的に無人駅でもあり、観光地の倶利迦羅不動寺や倶利伽羅古戦場へ行こうにも歩くには少し遠いですね。昔からの変わらない風景としては良い場所なんですけど。

イベントは岩崎豊年太鼓や

刈安小学校有志による倶利伽羅峠の歌

津幡町長やIRいしかわ副社長らがついたお餅のふるまい

名古屋市を拠点とする「ややfish」によるミニコンサートなどがありました。

本日初披露の「おまん小豆音頭」も大盛況でした。

地元作成の1周年記念ファイルとふるまいお餅、おまん小豆茶をいただきました。